© Change Alliance 2020.

Was ist das (Komfort-) Zonenmodell?

VON EVELYN WURSTER

Kennen Sie das: Sie führen Ihr Team gerade durch einen Veränderungsprozess, aber Ihren Teammitgliedern fällt es extrem schwer, sich auf das Neue einzulassen?

Oder Sie haben mit einem Ihrer Teammitglieder ein Entwicklungsziel vereinbart, aber irgendwie tut sich nichts in die gewünschte Richtung? und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kommen trotz guter Vorsätze irgendwie einfach nicht aus dem Quark kommen?

Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihre Teammitglieder in der Komfortzone feststecken und sich mit dem ersten Schritt nach draußen schwer tun. Das (Komfort-) Zonenmodell veranschaulicht sehr schön, was da bei Ihren Mitarbeiter*innen innerlich gerade los ist und wie Sie als Führungskraft in dieser Situation unterstützen können.

Wer kennt sie nicht – die liebe, gute, alte Komfortzone? Das ist der Bereich, in dem wir uns pudelwohl und sicher fühlen. Wo uns alles einfach von der Hand geht, weil wir es schon tausend mal gemacht haben. Das ist der Bereich, wo es selten stressig und unangenehm wird, weil wir uns nicht mit neuen, ungewohnten Dingen auseinander zu setzen brauchen. Alles ist einigermaßen vorhersehbar und wir wissen genau, was zu tun ist.

Komfortzone ist doch prima – oder?

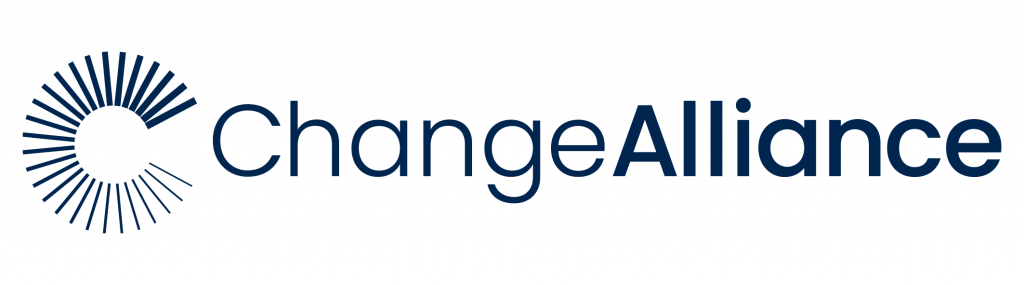

Naja. Das Problem mit der Komfortzone ist, dass die wirklich spannenden Dinge leider eher außerhalb der Komfortzone passieren. Und wenn wir uns niemals aus unserer Komfortzone herauswagen, denn lernen wir auch nichts Neues dazu und wir entwickeln uns nicht weiter.

Das ist ein bisschen so, als würden wir unser ganzes Leben zu Hause auf der Couch verbringen. Das ist vielleicht eine Zeit lang sehr gemütlich – aber auf Dauer doch etwas eintönig und langweilig.

Auch Veränderungs- und Entwicklungsprozesse starten meistens jenseits der Komfortzone. Und oft fällt es uns verdammt schwer, diese Zone zu verlassen. Selbst dann, wenn wir es uns ganz fest vornehmen. Warum ist das so?

Warum fällt es uns so schwer, unsere Komfortzone zu verlassen?

Das Zonenmodell gibt darauf eine sehr einfache und anschauliche Antwort:

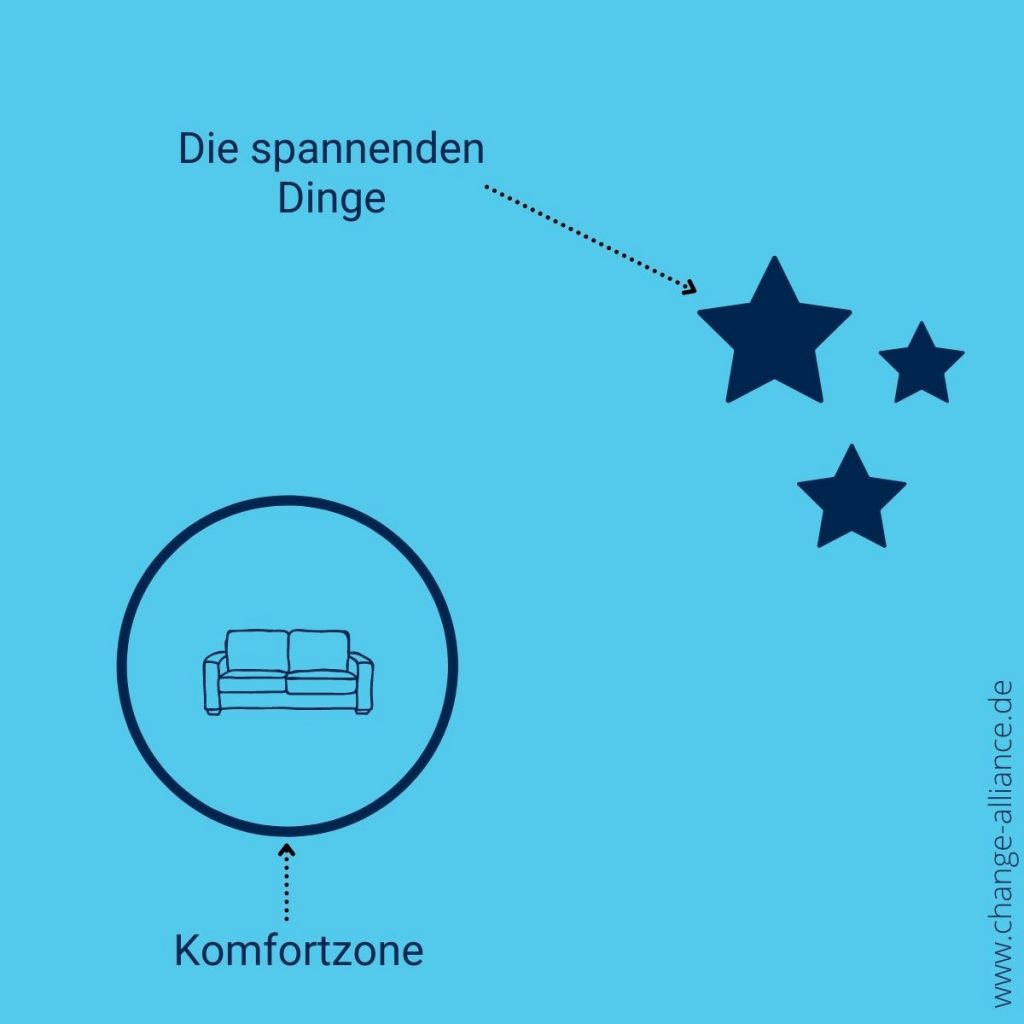

Weil direkt hinter der Komfortzone die Angstzone beginnt.

Das Zonenmodell verdeutlicht, wie wir uns fühlen, wenn wir versuchen, etwas Neues zu tun oder etwas in unserem Leben zu verändern. Und es gibt uns dadurch auch gute Hinweise, wie wir uns selbst und andere dabei unterstützen können, unsere Komfortzone zu verlassen.

Schauen wir uns die verschiedenen Zonen mal etwas genauer an.

Die Komfortzone

Die Komfortzone ist die Zone, in der wir uns aufhalten, wenn wir unserem ganz normalen Alltag nachgehen. Alles ist uns vertraut, die Dinge gehen uns leicht von der Hand, vieles ist Routine und wir fühlen uns in dem Bereich sehr wohl und sicher.

Unser Gehirn liebt die Komfortzone, denn dort läuft vieles auf Autopilot, und das spart Energie. Außerdem sind in diesem Bereich die Chancen recht groß, eine Belohnung in Form eines Erfolgserlebnisses zu erhalten (denn wir wissen ja, wie’s läuft) und es lauern wenig unvorhersehbare Gefahren. Auch das ist energieeffizient. Und das mag unser Gehirn.

Hinter der Komfortzone beginnt direkt die Angstzone. Diese Zone mag unser Gehirn nicht. Aus der Neurobiologie wissen wir, dass unser Gehirn nach zwei großen Motiven handelt:

1. Belohnung suchen (Dopamin-Ausschüttung!)

2. Gefahren meiden

Es sorgt also dafür, dass wir uns vornehmlich Dingen zuwenden, bei denen wir ein Erfolgserlebnis erwarten können. Und es versucht uns von allem abzuhalten, wo eine Gefahr für uns lauern könnte. Und das ist im Zweifel alles, außerhalb der Komfortzone.

Die Angstzone:

Alles außerhalb der Komfortzone ist unbekanntes Terrain für uns. Dort könnten Gefahren lauern, dort könnte etwas schief gehen, dort könnte es anstrengend werden. Und die Chancen auf Belohnung oder Erfolgserlebnisse sind eher ungewiss. Damit gibt uns unser Gehirn viele gute Gründe, um lieber in der sicheren Komfortzone zu verweilen. Und deshalb fällt es uns oft so schwer, diese hinter uns zu lassen.

Wir können unser Gehirn aber ein bisschen austricksen – oder viel mehr beruhigen.

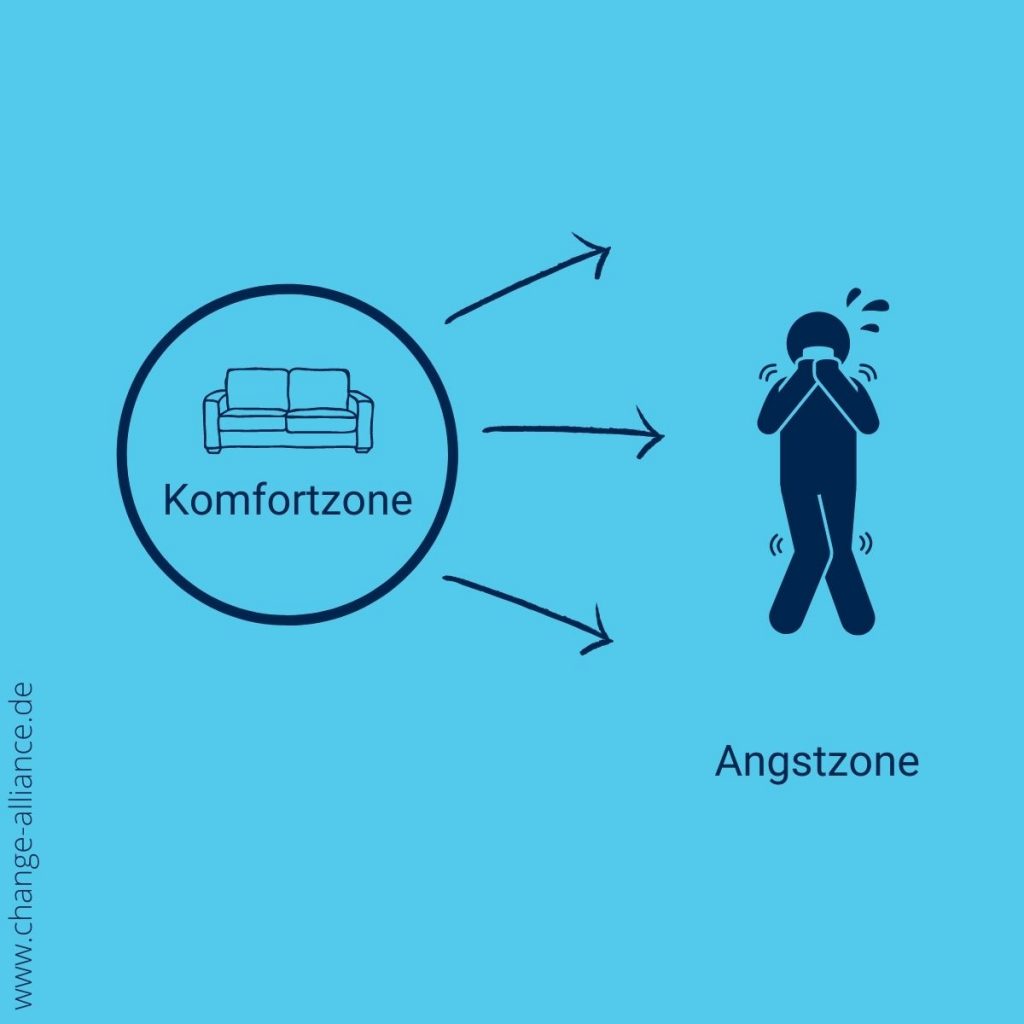

Denn die Angstzone besteht im Zonenmodell eigentlich aus zwei Zonen:

– der Lernzone und

– der Panikzone

Die Lernzone:

Wenn wir etwas neues Lernen, dann bewegen wir uns immer erst mal aus unserer Komfortzone heraus. Es kommt etwas Unbekanntes auf uns zu. Das kann uns begeistern. Das kann sich aber auch erst mal unangenehm anfühlen.

Es könnte ja gefährlich sein, weil wir nicht wissen, was uns da abverlangt wird. Und es kostet Kraft, weil wir es noch nie gemacht haben. In unserem Gehirn ist noch keine gut ausgebaute „neuronale Autobahn“ entstanden, so wie das bei unseren Routineabläufen der Fall ist. Wir müssen uns erst mühsam einen neuen Trampelpfad erarbeiten.

Das ist ungefähr so, wie wenn wir uns im Sommer einen Weg durch eine Wiese mit hohem Gras bahnen. Es ist ein bisschen anstrengend, wir kommen eher langsam voran, und wir sind auch vorsichtig, weil wir nicht genau wissen, was uns in dem hohen Gras alles erwartet. Erst wenn wir diesen Weg mehrfach gegangen sind, wird irgendwann ein Trampelpfad daraus. Und dann wird es auch immer leichter, diesen Weg zu gehen. Bis es uns irgendwann so leicht von der Hand geht, dass es zur Routine wird. Dann haben wir unsere Komfortzone erfolgreich vergrößert.

Die Panikzone

Wenn der Schritt aus der Komfortzone für uns allzu groß ist, dann kann es sein, dass wir in die Panikzone geraten. Das ist die Zone, die wir vermeiden sollten. Denn dort sind wir so überfordert, dass wir handlungsunfähig werden. Überforderung interpretiert unser Gehirn als große Gefahr. Es schaltet in den Notfallmodus und hat dann nur noch drei Möglichkeiten für uns parat: Flucht, Kampf oder Starre. In diesem Zustand ist Lernen und Entwickeln nicht möglich und wir brauchen dringend wieder sicheren Boden unter den Füßen.

In die Panikzone geraten wir häufig dann, wenn wir durch äußere Einflüsse aus der Komfortzone geschubst werden. Weil wir z. B. durch eine Re-Organisation plötzlich eine völlig neue Aufgabe übernehmen sollen und uns dazu nicht in der Lage fühlen. Oder weil wir eine Situation komplett überschätzt haben und plötzlich merken, dass wir ihr nicht gewachsen sind.

Raus aus der Komfortzone – rein in die Lernzone

Wie schaffen wir es denn dann, aus der Komfortzone heraus zu kommen?

Indem wir unser Gehirn überzeugen, dass es sicher ist, sich heraus zu wagen. Dafür sind kleine Schritte sinnvoll. Ungefähr so, wie wenn wir im Winter an einem zugefrorenen See testen, ob uns das Eis trägt. Da testen wir zuerst mal ganz vorsichtig mit der Fußspitze. Dann setzen wir vielleicht einen Fuß behutsam aufs Eis. Wenn das hält, geben wir mehr Gewicht auf den Fuß. Und wenn sich das sicher anfühlt, dann wagen wir den ersten Schritt. Wenn der gut klappt und sich das Eis stabil anfühlt, dann werden wir Schritt für Schritt immer mutiger. Und irgendwann fragen wir uns, warum wir uns vorher so viele Sorgen gemacht haben.

Wenn wir den Schritt in die Lernzone erstmal gewagt haben, dann merken wir oft, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war. Und wenn wir schnell mit Erfolgserlebnissen belohnt werden, dann bleiben wir auch dabei und entwickeln uns weiter.

Wie kann ich als Führungskraft mit dem Zonenmodell arbeiten?

In Veränderungsprozessen fühlen sich Mitarbeiter*innen oft hilflos und überfordert. Hier hilft das Zonenmodell, die eigene Situation besser einordnen zu können.

Stellen Sie Ihren Mitarbeiter*innen das Modell vor und lassen Sie eine Einschätzung vornehmen, wo jede*r gerade steht.

Wer befindet sich in der Komfortzone, Lernzone oder gar Panikzone? Und woran machen die Kolleg*innen das jeweils fest? Welche persönliche Unterstützung brauchen die Kolleg*innen gerade an der Stelle, an der sie sind?

Wer kann diese Unterstützung geben? Sind Sie als Führungskraft gefragt? Kann ein Kollege helfen, oder braucht es externe Unterstützung?

Wenn sich Ihr Team gerade auf den Weg aus der Komfortzone macht und Sie sich dabei Unterstützung oder ein Sparring wünschen, dann lassen Sie uns gerne sprechen.

Hallo,

ich bin Evelyn Wurster.

Als Change Consultant und Coach arbeite ich mit Führungskräften und Ihren Teams daran, Ziele leichter und effektiver zu erreichen.

In meinen Blogartikeln gebe ich Impulse und konkrete Umsetzungstipps, wie Sie mit Ihrem Team den entscheidenden Schritt weiter kommen.

Teambuilding: Wie Sie das Richtige tun statt schnell irgendwas

Januar 21, 2022

Keine Kommentare

Weiterlesen »

Teamentwicklung ist doch nur was für Teams mit Problemen – oder?

September 16, 2021

Keine Kommentare

Weiterlesen »

Kontakt

Change Alliance

Georg-Wimmer-Ring 8

85604 Zorneding

Sie möchten Transformationen erfolgreich vorantreiben? Sie wollen ihre Strategie mit Leben füllen und mit ihrem Team wichtige Ziele erreichen? Dann sind wir Ihr starker Partner für Ihre Changemanagement und Entwicklungsprojekte.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

oder rufen Sie uns direkt an: